カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2025年2月 (3)

- 2025年1月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (3)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (3)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (3)

- 2024年2月 (3)

- 2024年1月 (4)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (3)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (3)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (3)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (4)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (6)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (5)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (3)

- 2018年5月 (3)

最近のエントリー

HOME > 活動報告 > アーカイブ > 立体造形 > 7ページ目

活動報告 立体造形 7ページ目

円で描く

造形 個人制作 集団制作 2020年4月代替え 2回目

球を使ってあそび、その球を割ったもので円を描くことで、2つの形のそのつながりや、同じ形を重ねてできる美しさを体感できるよう活動しました。

最初にガチャガチャのカプセルを紹介し、色々な大きさのカプセルで遊びました。転がして遊ぶのはもちろんのこと、割って回したり積み重ねてみたり、大きいカプセルの中に小さいカプセルを入れて転がしてみたり、カプセルひとつだけでも遊びの幅が広がっていき、永遠に遊べそうな子どもたちの発想には毎度ながら感心させられました。

カプセルでひとしきり遊んだ後は、今度はカプセルの中にモールやビーズなどの様々な飾りを入れて、自分だけのオリジナルカプセルを作りました。入れる飾りの色や量、組み合わせで、転がした時の見え方が全く変わります。

幼児クラスは、自分の入れた好きな飾りが、転がすとキラキラすること自体を楽しんでいるようでした。小学生クラスは飾りを入れては転がし、見え方を確かめては入れ直してと、考えながら実にじっくりと作品づくりを極めていました。

続いて、カプセルを割って出てきた円の形を、発泡スチロール板に押し当て、円の足跡を見てみました。

他にも植木皿やペットボトルのキャップなど、色々な円の型を並べた上にウレタンマットを敷いて歩いたり寝転がってみたり、体を使って遊びながら楽しみました。やがて気がつけば丸い足跡だらけになったスチロール板の上に、黒いインクをつけたローラーを走らせると、円の足跡がよりはっきり浮かび上がってきます。最後に障子紙を乗せて擦ると、円の足跡の版画が映し出されました。

小学生クラスでは最初に作品を見せ、どうやって作ったか考えてから個人制作に取り掛かりました。円の配置で出来る模様を考えながら、こちらもじっくりと作品づくりに向き合っているようでした。

少し長い時間となった今回の活動ですが、カプセルという素材と存分に触れ合う中で、球から円への形の変化を経ながら、色々な角度から作品作りをじっくりと楽しめた活動となりました。

2020年8月31日 10:00

大きな万華鏡と積み木の花火

造形 個人制作 集団制作 2020年8月2回目

例年なら各地で夏の夜空を彩る花火。今年は経験できないそんな夏の楽しみを感じられるよう、いろいろな素材を使ってみんなで表現して楽しみました。

幼児は制作の意図を感じられるよう、円を分割しでてきた形を組み合わせてカラフルな円を作って遊びました。そしてそのイメージを透明な円に、いろんな色が塗れるようテープを貼り面分割し、色を塗っていきました。どの色にしようか、どこに塗ろうかなと考える表情は楽しそうで、こちらまで嬉しくなりました。

小学生は自分の思い描いたイメージに向かって楽しめるよう、最初に「ねこのはなびや」という花火の絵本を読みました。円の大きさや数も、分割する部屋の線の太さも自由。提示された内容の中で、それぞれが思う花火をじっくりと描いているようでした。出来た作品を紺色の壁面に吊り下げ飾ってみると、ゆらゆら揺れるカラフルな作品たちがアトリエを彩ってくれました。早速「花火みたい!」と声が上がるクラスも!

小休止の後は、幼児クラスは「ねこのはなびや」の絵本を読みました。

「みんなもはなびやになっちゃおう!」と、かずの木という色とりどりの積み木を花火に見立て、積んだり並べたり、ビーズの火薬を詰めたりして遊びました。どうすれば花火っぽくなるか試行錯誤している子や、リボンなど好きな形の花火を作る子、小学生では花火の装置を作る子もおり、それぞれが自由な発想のもと花火づくりを楽しみました。

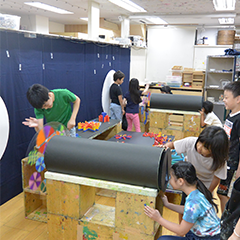

そうしてアトリエが花火だらけになったら、最後に巨大円柱の仕掛け花火装置が登場です。「みんなの丸がこの装置で変身するよ!」最初に作ったみんなの作品を集めて、大きな円に並べれば準備完了です。「どうなるのかな?」子どもたちが興味津々で円柱を覗くと「うわあ!」と感嘆の声。円柱の向こうでは、みんなの作品が幾重にも広がっては回り、まるで花火のようにキラキラしています。円柱の装置の正体は万華鏡でした。子どもたちも「きれい!」と大喜びで、時間が忘れるくらい花火を回して眺めて遊びました。今年な

らではのアトリエだけの花火大会、作った作品とともにみんなの思い出になったらいいなと思います。

2020年8月24日 10:00

紙粘土のレリーフ

造形 個人制作 集団制作 2020年4月代替え 1回目

球という形を、紙粘土を使って自分で作ることで感じました。素材とふれあい、感触を楽しみながらできた球を組み合わせ、いろんな模様を作りました。

こんにちは。でてきたのは真っ白い球体です。「あ!粘土だ。」と嬉しそう見つめる子どもたちの前で、粘土はコロコロ、べしゃ!にょろにょろと、どんどん形が変化していきます。くねくね、べしゃ!またコロコロ。「あれ?」気が付くと粘土は黄色に変身!?そんなマジックの秘密は粘土に潜ませていた絵の具です。

早くやりたいと興味を示した子どもたちに配り、今度はみんなが挑戦です。どんな色が出てくるかワクワクしながら、自由自在に形が変わる様子や感触を楽しんでいました。中には好きな色が出てこなくてがっかりしたりしてる子もいました。しかし赤や黄色、緑に水色、入れた絵の具の色は7色ですが、組み合わせてこねるといろんな色が生まれます。作る色を考えたり、想像したりしながら混ぜて好きな色も作りました。

好きな色粘土を作ったら、今度はそれぞれのクラスに合わせて形を変えて、板の上に貼っていきました。

小さい球が集まるといろんな形が描けます。小学生はテーマである球だけで好きな模様を描いてみようと提案し、それぞれ作りたいイメージを考えてから描きました。感覚的に組み合わせたり、具体的な形をめざして組合わせたり、それぞれに創意工夫を凝らして作っていました。親子クラスは好きなようにできた形を、幼児クラスは小さいころころくんにしてそれぞれ自由に組み合わせていきました。できた模様は形や模様の変化の面白さを感じられるよう、最後に板でつぶしたり、さらに模様を加えたりもして描きました。

それぞれに粘土を使い描いた後は、同じ粘土とカプセル球を組み合わせて不思議なボールも作りました。

中に仕掛けたビー玉の重さが偏り、まっすぐ思うように動かないボールです。粘土で仕掛けを隠した後は、みんなで転がしたり、絵の具をつけて描いたりして遊びました。あっちこっちへ「やだよ~。」と行ってしまうボールとともに「やだよ~。」と笑いながらその動きを楽しんでいました。

2020年8月 3日 10:00

立方体と直角二等辺三角柱

造形 集団制作 2020年7月2週目

個々の制作が1つの空間でつながり、広がりのある世界が表現できました人と物がつながりあうことの必然性や面白さを感じられるよう活動しました。

幼児・小学生クラスでは最初に「やまぼう」という絵本を読みました。お話の後に、直角二等辺三角柱の積み木をガムテープの上に山型に並べて貼った土台を見せると、「あ!やまぼうだ!」とお話とすんなりイメージがつながっていき、自然と積み木遊びへと移行していきました。

今回は予め部屋に置いておいた角棒の周りに自分で場所を決めて山を作っていきました。同じ土台でも立方体と直方体の組み合わせ方や積んでいく向きによって、きれいに揃った山やでこぼこな山、穴があいている山など個性豊かな山がたくさんできあがりました。ピタピタと土台に積み木がはまっていく心地よさに夢中になりながら一人で2つ、3つとどんどん山を作っていく内に、いつの間にか隣にある山とつながっていき、自然と部屋全体にきれいな山並みの風景ができあがっていきました。

小学生クラスでは絵本と共にいろいろな場所の渓谷や峡谷の写真を見てイメージを膨らませたので、橋やダム、川沿いの道などを作って更に具体的に切り取られた風景へと発展していきました。

親子クラスは『はらぺこへびくん』の絵本を読みました。直角二等辺三角形の土台を、お話にてできたへびくんに見立てて取り出します。それぞれ丸めたり、組み合わせたりといろんなものや形に変身させて、見立て遊びをしました。遊びの流れでへびくんに積み木のご飯をあげて、ごっこ遊びをしながら山をつくりました。

最後には山並みの真ん中にある角棒の川にビーズの水を流して遊びました。

みんな川に泳いでいる魚のように生き生きと遊んでいるのが印象的でした。単純な形の組み合わせにより、複雑で大きな作品ができることや、作ったもので遊ぶ楽しさを体験できた活動となりました。

2020年7月13日 10:00

正方形ベニヤ板のオブジェ

造形 個人制作 2020年7月1週目

正方形を組み合わせて制作しました。シンプルな形が色をつけ平面や立体に沢山組み合わせることで、多様な模様や形ができることを経験しました。

正方形を組み合わせて作品を作りました。素材は前の月に粘土を組み合わせて描いた土台と同じベニヤ板です。素材の使い方多様性を感じられるよう、同じ素材のつながりから、正方形のベニヤ板を使いました。

はじめに制作のイメージ作りのために、制作に使う素材と同じような正方形のカラフルな板でできているモザイクを使って、平面に組み合わせてあそびました。1枚2枚と組み合わせていくだけで、電車や車、お家に見立てられたり、色の組み合わせ方を考えて工夫したりと、思い思いに素材と触れ合うことでそれぞれに子どもたちの発想が広がり、いろんな形や模様が描かれていきました。しばらく平面での構成を楽しんでいると、積んだり貼り合わせたり、自然と違う使い方をしたくなってきます。そんな様子を感じられたころに、「自分でモザイクを作って、今度は合体してみない?」と投げかけると嬉しそうに制作に移りました。

親子クラスは大きい面に描くのが楽しい時期なので、大きい四角に組み合わせ色を塗って遊べるようそのまま持ち帰りました。

幼児や小学生クラスは10枚くらいある先ほどよりちょっと大きい正方形板に1枚ずつ色をつけました。幼児クラスは全部同じ色を使って塗ったり、全部違う色にしたり、小学生クラスは初めに組み合わせて何を作りたいか考えそれに合わせて色を塗ったり、色のバランスを考えたりしながら彩色していました。ちょっとたくさんの枚数でしたが、どの子も1枚1枚思いを込めて丁寧に塗っていました。

最後に塗った板を乾かし、組み合わせて完成です。それぞれの子どもたちの手によって、色使いや組み合わせ方の違いから、単純な形の正方形がいろいろな作品へと変身です。みんな同じシンプルな形の組み合わせゆえ、それぞれの個性が光るどれも素敵な作品ばかりでした。

2020年7月 6日 10:00

コロコロオブジェ

親子幼児クラス 造形 個人制作 2020年2月2週目

色々な工程、作ったもので遊ぶ楽しさを体感できることを意識し、形のテーマ円柱と球、両方の素材を使い、球の動きを楽しめるオブジェを作りました。

最初に「ころりん・ぱ!」という仕掛け絵本を読み、球が転がっていくイメージづくりをした後で、木の板に円柱の木端を貼って作ったコロコロオブジェを出し、みんなで遊びました。そうして球が転がる様子を遊びの中で体感してから、「みんなも自分のコロコロオブジェが作れるよ」と作品づくりへと入りました。

まずは、坂道の角棒が貼ってある木の板の土台の中から、好きなものを1つ選びます。

「これだけじゃつまんない!」という子どもたちの声を受け、登場したのは円柱の木端の「ジャマジャマ」です。様々な大きさの円柱木端を、土台の好きなところに貼っていきました。親子クラスは、円柱を積み上げて貼ったり、横向きに貼ったり、裏面に貼ったりと、子どもが感じるがまま飾りつけのように貼り、独創性溢れる作品に仕上がりました。幼児クラスでは「ここに置くと道が塞がっちゃう」「ここだとコロコロが止まっちゃったから別の場所に動かそう」など、こちらの想定以上に転がすことを意識して「どうすれば球が転がるコロコロオブジェになるか」を、頭を使い自分で考えながら作っているようで、その姿には感心させられました。

円柱の木端を貼った後は、それぞれ好きな色に塗っていきました。

親子クラスでは、今回は自分で出して使う絵の具に挑戦しました。使いたい色を自分で選んで出して自分の筆で塗るという、新しい経験ができたと思います。幼児クラスの子も同様の絵の具で、自分の塗りたい色を出したり作ったりしながら自由に塗っていき、自分だけの球で遊べるコロコロオブジェが仕上がりました。完成するころには活動時間も終わりを迎え、絵の具が乾いていないながらもすぐにビー玉を転がして遊びたくてうずうずしている様子が印象的でした。ぜひ、自分で作った作品で遊べる楽しさを感じてもらえたらと思います。

2020年2月17日 10:00

コリントボード作り

小学生クラス 造形 個人制作 2020年2月1・2週目

今までの遊びを通し、制作のイメージがある小学生クラスは、時間をかけて素材を選び、何もない板に組み合わせ、試行錯誤しながら作品を作りました。

今回はそれぞれ創意工夫をこらせる作り甲斐のある制作だったので2週かけてじっくりと制作しました。

1週目は最初に3つの使う材料を見せ、「これを使ってどんなものを作るでしょう?」という問いかけから始まりました。様々な形の木端、ベニヤ板、ビー玉を見せるとピンときた子が「コース!」とすかさず答えてくれました。そこで試作のコリントボードをいくつか見せると身を乗り出してそれで遊び始め、しばらく経つとイメージが固まった様子の子どもたちから「早く作りたいんだけど…」という声が上がりました。

最初にベニヤ板の下に木端を置いて傾斜を作ってから、様々な形の木端から使いたいものを選んでどんなコースにするか考えました。試行錯誤が出来るように、最初は両面テープで仮止めしながら作っていきました。子どもたちは何度も試しにビー玉を転がしては思わぬ動きをするそれに合わせて微調節を繰り返していました。そうしてほとんどの子がたっぷり1時間以上はコースづくりに専念して1週目は終わりました。

2週目は、完成したコースをボンドで固定しました。

ビー玉が変わらず転がるか貼り直すたびに確認したり、同じ場所に貼れるか心配な子は鉛筆で印をつけたりして慎重に戻していました。出来上がったら白いペンキで全体を下塗りしてから好きな色を塗りました。部分部分で色分けして塗ったり、全体のテーマを決めて雰囲気がまとまるように考えながらこだわって塗ったり、いつも以上に時間をかけて丁寧に塗る子が多いのが印象的でした。ひとつひとつ工夫とこだわりが詰まった、コリントとしてもオブジェとしても作りこまれた作品ばかりでした。また集中して黙々と取り組む姿から子どもたちの経験の積み重ねを感じました。

早く終わった子には、大きなダンボール板と木端とビー玉を見せて、「来週小さい子たちも遊べる大きなコースをみんなで作ってほしいな」とお願いするとみんな意気揚々とした雰囲気で引き受けてくれて、お互いに相談しながら楽しそうに遊びながら協力して魅力的なコリントを作ってくれました。

2020年2月17日 10:00

円柱のオブジェ

親子幼児クラス 造形 個人制作 2020年2月1週目

前回平面に描いたときと同じ粘土を使い、今週は立体に描きました。円柱の瓶に素材を組み合わせて描くことで、視覚でとらえた形の特性を感じました。

最初に「ぽぱーぺ ぽぴぱっぷ」という、不思議な形と擬音の絵本を読みました。「ぽぺーって何?」「変なの」と、その不思議さに子どもたちも夢中になったところで、「アトリエにもぽぺーがあるよ」と、今回の素材である粘土を取り出し、言葉に合わせて形を変化させて見せました。絵本の不思議なイメージと、いろいろなものに変化する素材の雰囲気とが子どもたちの感性とコミットしたようで、「ぽぺぽぺー」と言ったり、親子クラスはできた形を見立てたりしながら、それぞれ楽しそうに素材とふれあっていました。

どんどん変化しできた形を残せるよう、ビンを用意し、いろいろなかたちの発砲スチロール片も加え、ビンに素材を貼り付けていきました。

円柱という曲線からなる形のビンに、素材を貼るのはなかなか根気のいる工程だったかもしれませんが、どの子もしっかりその手でビンに触れながら、好きなところに素材を貼っているようでした。粘土を薄く伸ばしてビンの形に沿って貼る子、細長く伸ばしてヘビに見立てて貼る子、そのままの形が気に入ったのか、形を変えずどんどん貼っていく子、ビンの内部に粘土を詰め込む子など、子どもたちの自由な発想のもと、シンプルなビンがどんどん不思議な形へと姿を変えていきました。

さらに、幼児クラスは貼った粘土に木製のつまみやキャップなどで跡をつけていきました。スタンプあそびを連想させたのか、ぺたんぺたんと楽しそうに何度も跡をつけ、作品はさらに変化していきました。

最後に好きな色で彩色を施せば、色も形もさまざまな、世界に一つだけの不思議なオブジェが出来上がりました。中にはビンの口から筆を入れて内側を彩色する子もおり、ここでも子どもたちの自由性によって、こちらも予想していなかったような素敵な作品を見せてもらえました。円柱という形に触れながら、様々な素材を自由に使って作品作りが楽しめた活動になりました。

2020年2月10日 10:00

紙粘土のオブジェ レリーフ絵画

造形 個人制作 集団制作 2020年1月3週目

紙粘土を使って、親子は素材で遊びながらいろいろな工程を通して変化させながら、幼児小学生は描いたモチーフを、粘土を使い立体的に表現しました。

親子クラスは紙粘土で作った形に色を塗って使って版画をしました。 はじめに絵本を読みました。「もけらもけらでけでけ…」へんてこな絵本の言葉にあわせて出てきた粘土はいろんな形に変身していきます。その様子を不思議そうに、時どきニヤッと笑いながらじっと見ていた子どもたち。粘土を配るとうれしそうに手に取って、ちぎったりまるめたりと自由に操りながら、できた形を1枚の板の上に貼りました。

板に貼った粘土を、今度は板を乗せてつぶし、その上から麺棒でたたきました。太鼓のバチのようにしてたたいたり、お餅つきのようについたりと、体を使って遊びました。「ついたお餅に味付けしよう。」最後の仕上げにローラーで色を塗り、和紙をかぶせて刷ってみると、でこぼこ模様の素敵な作品ができました。

幼児小学生クラスは、テーマの円柱を感じる季節を意識した植物のモチーフを、板の上にデッサンし粘土を貼って描きました。

「今日は何をするのかな?」何もないテーブルにモチーフを取り出すと、「1月お正月らしい木だね。」「どんな形かな?」とテーマとのつながりを感じているようでした。はじめにモチーフをよく見たり触れたりして観察しました。そしてモチーフを課題としてとらえないよう「どんなふうに見える、どんなふうに描きたいかな?」と投げかけ制作を始めました。見ているうちにいろんなもののイメージが広がる子、写実的に描きたくて難しいと感じる子、素材を見て好きなものを描きたくなる子など感じ方はさまざまです。それぞれの思いでデッサンが始まると、どの子も真剣なまなざしで自分の描きたい答えに向かって取り組んでいました。粘土を貼ったり、色を塗ったりといくつかの工程を通しそれぞれの思いで表現した作品は、同じモチーフから想像できない個性豊かなどれもその子らしい素敵な作品ばかりで、見ている私たちに感動を与えてくれました。

2020年1月27日 10:00

建物を作ろう

造形 集団制作 2020年1月1週目

四角柱は安定した形、集積させることで自由に様々なものが表現できます。制作を通し素材に触れ組み合わせ、鑑賞することでその性質を体感しました。

新年はじめの活動は積み木です。今回は、四角という形の性質を感じて欲しいという意図も込め、四角柱の積み木を使い、「建物」をテーマに自由に積み木で遊びました。いつもと違いマットを敷き詰めた広い空間に、制作のイメージが広がるよう壁面は様々な建物の写真が飾っておきました。子どもたちは活動が始まる前から興味を示し「積み木でこれを作るのかな?」と作るものに思いを馳せたり、写真の中から好きな建物を選んだり、早くやりたいと、楽しげな雰囲気の中活動がスタートしました。親子幼児は初めにいろんなどうぶつさんたちのお家が出てくる絵本を読みました。あったらいいなと思う建物を作ろうと呼びかけると絵本のストーリからイメージが広がったようでした。「うさぎさんのおうちがいい!」「いちごハウスを作ろう」など自分の想像するオリジナルの建物を作る子もいれば、写真から発想を膨らませてお城やスカイツリーなどを作る子もいました。建物を作ったら、建物同士をつなぐ道や周りの景色なども作っていきました。それらによって個々の作品同士が繋がることで調和が生まれ、出来上がる頃にはアトリエの空間いっぱいに町のような世界のような、一体感のある積み木の世界が広がっていました。

小学生はテーマのみを伝え、作りたい建物を自由に作ること、イメージが掴めない場合は写真を参考にしてよいことを呼びかけました。

実際に行ったことのある場所を思い出しながら記憶を頼りに作る人や、誰かと一緒に話し合いながら1つのものを作り上げる人など、建物選びだけでなく作品との向き合い方にもそれぞれの個性が光りました。自分の作りたい建物づくりが終わったら、周りの人の建物との間に木や国境を作ったり、作ったものの設定を考えたり、次々湧き出る自由な発想に比例して、アトリエ一面に積み木の作品がどんどん広がっていきました。

どのクラスも、作りたいものに向かっていく中で自然に他の人の作品と出会い、作品の世界が広がりました。自由に遊びながら一緒に作る楽しさを感じられる活動となりました。

2020年1月13日 10:00

<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>